地元の小学校が廃校になることが決まり、廃校を活用した地域活性の事例を探していた筆者。全国での活用事例の中でも、関東近郊でユニークだなと思ったのがこの『保田小学校』でした。

今回の記事を通じて、地域活性化や廃校を活用した事例に取り組みたい方の参考になれば、僕としては幸いです。

道の駅・保田小学校とは?

道の駅・保田小学校は、2014年に千葉県安房郡鋸南町で廃校になった小学校の校舎を活用する形で誕生。「買う」「食べる」「泊まる」が体験できる複合的な施設。

保田小学校への行き方

電車でもいけるが車が便利

保田小学校は千葉県の房総半島の南部、千葉県のマスコットキャラクターの『チーバくん』で言うところのおなかの下あたりに位置する鋸南町にあります。

車の場合は、『鋸南保田IC(東関東自動車道富津館山道路)』を降りるとすぐにあるので便利。電車の場合はJR内房線の『保田駅』から歩いて10分程度ですが、都内からは乗り継ぎも多くいため、できるだけ車を利用したほうが便利かと思います。

ただ、内房線から眺める車窓は、ふらっとどこかに旅にでかけたくなるような景色なので、自然の中でリフレッシュしたい方は電車でもおすすめです。

保田小学校の施設紹介

外観と施設

保田小学校の外観は校舎の構造を活かしつつも、外観、教室、体育館、学校前のスペース(おそらく昔は校庭だった場所)も大きく改修されており、新しさと学校がマッチした世界観の施設になっています。

1F校舎はおもに「食べる」をメインに、様々なジャンルの食堂とカフェが入っているほか、ギャラリーやキッズスペース、観光案内スペースなどもあり各教室の活用のバリエーションが豊富。

2Fの教室は主に「泊まる」宿泊施設として活用されつつ、テラスでは町の歴史などを知ることができるスペースになっています。

体育館は大きくリニューアルされて「買う」ショップに特化。温泉施設も併設されています。

施設の運営

保田小学校は2015年に農林水産省の農山漁村活性化プロジェクトの支援交付金を受けて施設を再生。また施設自体のオーナーは鋸南町であり、指定管理として民間(共立メンテナンス)が運営する座組となっています。

この施設は主に3つの機能を有して施工されており、

- 鋸南町の農林水産物の販売

- 農業体験や観光拠点としての機能

- 災害時の防災拠点

を踏まえた運営がされているそうです。

収益と雇用

自治体主導の施設と聞くと、持続可能かどうかの収益性が気になるところ。

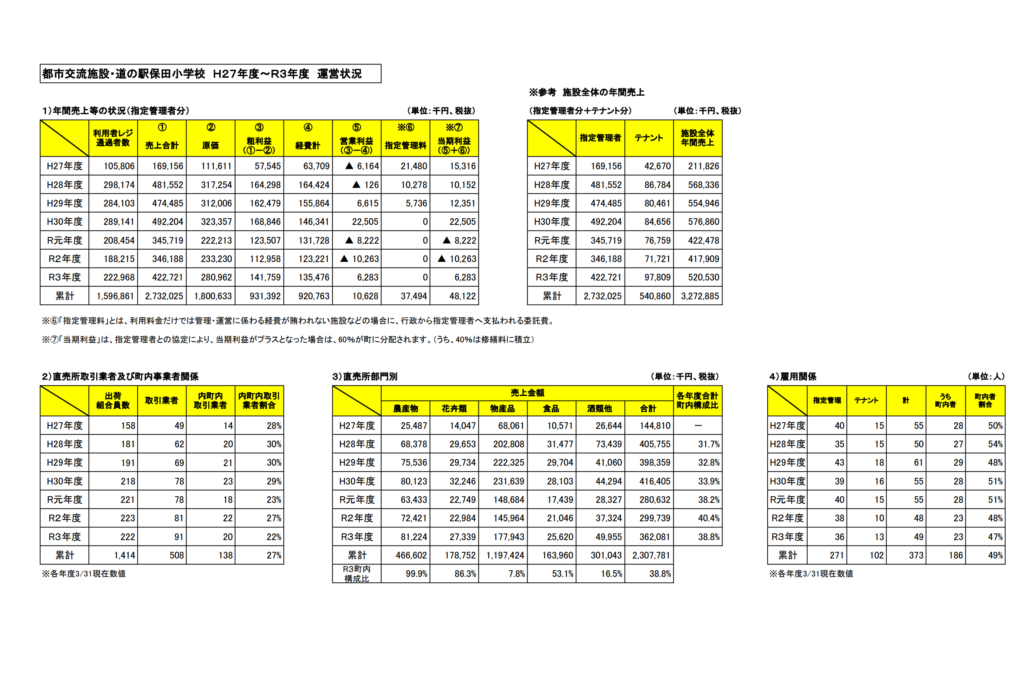

鋸南町役場のサイトにある運営状況をざっくり読み解くと…平成27年(2015)〜令和3年(2021)までの運営数字でとして以下がポイントとして読み取れます。

- 年間の売上

- 運営7年の累計売上は27億円強

- 赤字は2年のみ

- 2020年のコロナ影響がありつつ、2021年は2.2億まで売上が回復

- 累計利益は約5000万円

- 運営7年の累計売上は27億円強

- 地元(町内)の業者/売上の割合

- 2021年の直売所の売上は約3.6億円

- 直売所の地元関係者の比率は27%

- 直売所の売上にしめる割合は合計38%

- 2021年の直売所の売上は約3.6億円

- 地元の雇用

- 施設で働く従業員が50名

- うち約50%が町内在住者

- 施設で働く従業員が50名

最初の建設費用等はあるものの、現状運営は黒字、かつ地元の生産者の売上や雇用を生み出していて、地域活性の好事例といえるのではないでしょうか?

保田小学校から得られる学び・ヒント

保田小学校のような例を、その他の地域の地元で活かす場合に、学びになる点を考えてみました。

僕がいつも勇気づけられている、まちづくり専門家の木下斉(きのしたひとし)さんの2021年のNewsPicksの記事によると、地域の農林水産業を生かした産業で独自性のある価値をつくり、持続可能な地域経済を構築していくことが大事と発言しています。

──地域が“自立して稼ぐ”ために、何がヒントになるでしょうか。

ひとつは農林水産業です。日本の地方エリアは自然豊かで、国際的にも高い評価を受ける農林水産業が根づいています。

これからの地域経済は、その立地優位性を生かした産業で独自性のある価値をつくり、持続可能な地域経済を“自前”で構築していくことが不可欠です。

記事のその他の文脈もざっくり踏まえると、

- (コロナやリモートワーク環境になったが)地方移住は進んでいない

- 地域の特性を生かした農林水産物で自前で稼ぐ経済を推進する(世界も含めて視野に)

- 地方の中核都市がハブとなり農山漁村と循環する関係性をつくる

という点が僕的にはポイントだと感じましたが、

保田小学校は首都圏の都市から高速を使えば1〜2時間でアクセスができる立地を活かしながら、地元の農林水産物の販売を行っている地域経済の拠点として捉えるとすると、

- 地元に近い都市から来てもらい、買ってもらう場所・拠点づくり

- 地元の名産を生かした農林水産物の魅力の深堀り

が活かせるポイントではないかと考えます。